A conquista de hegemonia nas universidades

Primeiro artigo da série sobre hegemonismo

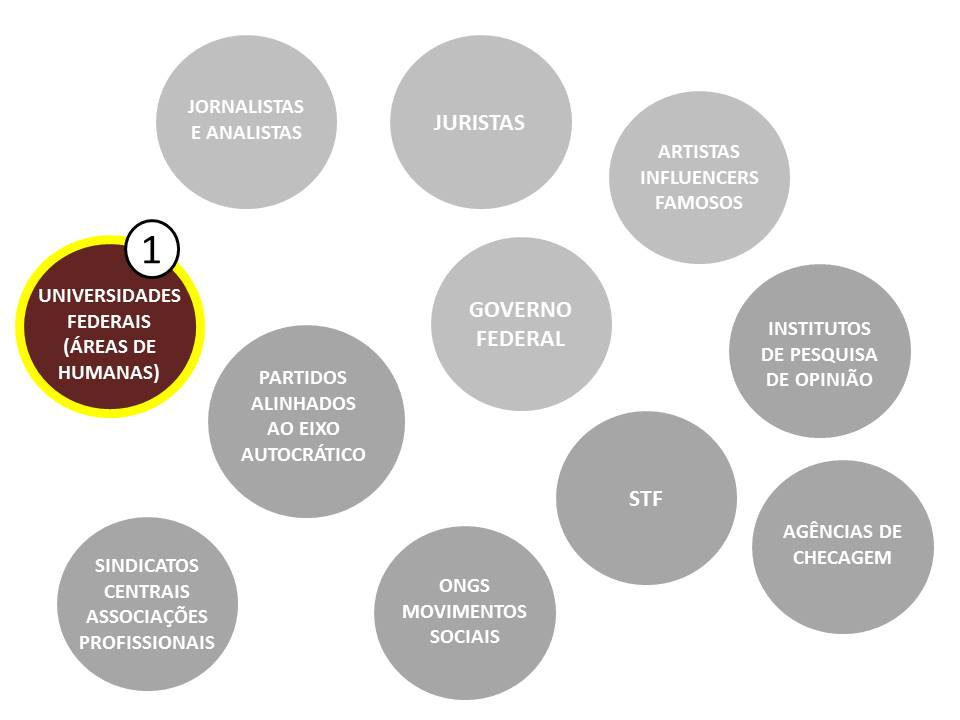

Há pouco mais de um ano (em 16/07/2024) publiquei aqui (e em Dagobah) um extenso artigo intitulado “A estratégia de conquista de hegemonia do neopopulismo no Brasil”. Agora vamos comentar cada um dos “centros” da sociedade e do Estado que foram, total ou parcialmente, hegemonizados e que se transformaram em difusores de um pensamento hegemônico, ou melhor, de comportamentos hegemonistas. Esse texto vai gerar uma série sobre hegemonismo, cujo primeiro artigo segue abaixo.

Comecemos pelas universidades, sobretudo pelas áreas de ciências humanas das universidades federais.

Dois artigos recentes, publicados no mesmo dia, abordaram a questão: o de Catarina Rochamonte, em O Antagonista (25/08/2025), intitulado “Universidade sem pluralismo e democracia sem dissenso: o projeto hegemônico da esquerda iliberal” e o editorial do jornal O Estado de São Paulo (25/08/2025), ao qual o artigo de Catarina se refere, intitulado “O silêncio dos universitários”. Vamos republicá-los abaixo, juntamente com uma nota sobre a pesquisa do Instituto Sivis, também tomada como referência pelos dois artigos, para concluir com alguns comentários.

Universidade sem pluralismo e democracia sem dissenso: o projeto hegemônico da esquerda iliberal

Catarina Rochamonte, O Antagonista (25/08/2025)

Embora a intolerância não seja apanágio da esquerda, sabe-se que, no ambiente universitário, é o radicalismo esquerdista marxista ou identitário que se impõe como um rolo compressor contra a “dissidência”

Na introdução à sua erudita obra Histoire des idées politiques aux Temps modernes et contemporains, o pensador político francês, Philippe Nemo, destaca que os tempos modernos e contemporâneos são caracterizados principalmente pela aparição das teorias que fundam o Estado democrático e liberal.

Embora, segundo o mesmo autor, quase todas as ideias de base desse estado de direito tenham sido já formuladas por pensadores antigos e medievais, tal configuração só se tornou possível devido à concepção de um novo modelo de ordem social, qualificado por ele de “ordem para o pluralismo.”

Direito abstrato e universal, direitos dos homens, mercado, democracia, instituições acadêmicas livres, imprensa livre, etc; tudo isso faz parte dessa nova ordem que resultou da virada de chave intelectual por intermédio da qual se deu a tomada de consciência de que “a liberdade individual e o pluralismo que é seu corolário não eram fator de colapso social e desordem, mas uma forma superior de organização das relações entre os homens”.

Esse preâmbulo vem à guisa de comentário a uma recente pesquisa divulgada pelo Instituto Sivis, cujos dados comprovam algo já bastante perceptível e rotineiramente constatado: o fim do pluralismo na universidade, a transformação dos campi em espaços de doutrinação, silenciamento, cerceamento ideológico e intolerância.

Segundo dados da pesquisa realizada com estudantes de universidades públicas e privadas brasileiras, 57,1% dos estudantes que se identificam como sendo de centro se autocensuram em algum grau, ou seja, evitam emitir opiniões sobre temas controversos por medo de retaliações.

Embora a intolerância não seja apanágio da esquerda, sabe-se que, no ambiente universitário, é o radicalismo esquerdista marxista ou identitário que se impõe como um rolo compressor contra a “dissidência”.

Isso foi pontuado pelo editorial do Estadão, “o silêncio dos universitários”, ao comentar a referida pesquisa:

“Naturalmente, há fanatismos de direita rondando os portões da universidade, tentando minar a legitimidade da ciência e instrumentalizar a ignorância. Mas a verdade incômoda é que, dentro dos muros, os maiores carrascos da liberdade não são reacionários caricatos, e sim a esquerda iliberal hegemônica nas humanidades. Sob a máscara da “inclusão” e da “justiça social”, essa nova ortodoxia impôs um código de fé progressista, em que divergências são escorchadas como blasfêmia”.

O fenômeno não é nenhuma novidade. É sobejamente conhecido e vem se desenrolando há anos, mas não deixa de ser positivo que um jornal de grande circulação chame atenção para o problema em seu editorial, apontando inclusive a retroalimentação que há entre a tentativa da esquerda de se manter na universidade como pensamento único e a direita mais extremada que eles alegam combater:

“Ao abdicar da liberdade acadêmica, a universidade legitima o populismo que diz combater, abrindo espaço para que demagogos de direita se apresentem como paladinos da “verdade proibida”, explica o editorialista.

Admito que tenho certa dificuldade de tratar desse assunto de forma objetiva e impessoal, pelo simples fato de que minha vida acadêmica foi duramente marcada pelo confronto com a intolerância do ambiente universitário. Mas cá estou, teimosa e falante, diferentemente dos 57,1% acadêmicos que, segundo a pesquisa do Sivis, calaram suas opiniões por medo ou comodismo.

Continuo lastimando publicamente que a minha área, a Filosofia – mais que qualquer outra destinada à liberdade de pensamento e de expressão – tenha se deixado cooptar, com raras e louváveis exceções, até o ponto de se transformar em mera ideologia liberticida.

A título de exemplo, por esses dias, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof) fez publicar em seu site um artigo intitulado “Uma democracia necessita de esquerda e de direita? Sobre o dissenso político na democracia”, assinado por um professor doutor da PUCRS. O ensaio é uma amostra interessante de como pensa a maioria dos intelectuais de esquerda.

Por meio de sofismas e daquela linguagem empolada típica de intelectual que só sabe escrever para seus pares e para suas bolhas ideológicas, o autor critica a afirmação de que “uma democracia não existe sem direita e esquerda”, feita por Renato Janine Ribeiro.

O mui democrático autor julga que a frase de Janine é uma imposição de dissenso que estaria “obrigando aos cidadãos de um povo [sic] a discordarem entre si”.

O dito cujo também critica a ideia de que a alternância de poder seja necessária na democracia e ilustra sua posição com o fato de que tal argumento, da necessidade de alternância de poder, “foi utilizado na campanha presidencial de 2014, quando a então presidenta Dilma concorria ao seu segundo mandato, sendo o quarto consecutivo do PT”.

Lá pelas tantas, o professor acaba confessando como ele e seus pares concebem a política e arremata seu artigo com uma lógica abertamente intolerante, antidemocrática e antiliberal:

“O campo político é o campo de disputa pela hegemonia. Se eu creio que a minha posição política-ideológica é a que melhor atende às aspirações de sociabilidade e emancipação humana, o meu dever é fazer com que a minha posição seja a posição hegemônica”, escreveu o docente de filosofia.

Eis aí. São réus confessos. Dizem claramente o que querem e como militam. Pena que não encontram muitos que os confrontem. Acostumaram-se a impor o silêncio e fizeram da universidade um cemitério onde jaz o pensamento livre, sepultado em meio a alunos e professores zumbis.

O silêncio dos universitários

Editorial, O Estado de S. Paulo (25/08/2025)

Pesquisa mostra que metade dos alunos evita discutir temas polêmicos nas universidades por temer perseguição e retaliação. O câmpus, que deveria ser o lugar das ideias, virou usina de dogmas

As universidades vieram à luz como templos da liberdade intelectual, carregando já no nome a promessa de brilhar como um “universo” de saberes, onde ideias rivais se enfrentam sem medo, dogmas são desafiados e consensos só existem enquanto resistem ao fogo do debate. Mas essa promessa foi traída. O câmpus, que deveria ser laboratório do pluralismo, tornou-se casamata da intolerância.

Professores e alunos admitem que se calam por medo das patrulhas ideológicas. Segundo uma pesquisa do Instituto Sivis, 47% dos estudantes brasileiros consultados relutam em discutir assuntos controversos. Os mais afetados são os estudantes que se consideram de centro: 57% deles se autocensuram, contra 43% dos alunos de esquerda e 39% dos de direita. Discussões políticas (39%) lideram o cardápio de temas que costumam ser evitados.

A mordaça não vem de decreto nem da polícia, mas do medo de ser linchado nas redes sociais, sabotado pelos pares, hostilizado em sala de aula. A autocensura se tornou forma mentis. O preço de pensar fora da cartilha é a difamação, o cancelamento e até o veto a pesquisas ou à docência.

Naturalmente, há fanatismos de direita rondando os portões da universidade, tentando minar a legitimidade da ciência e instrumentalizar a ignorância. Mas a verdade incômoda é que, dentro dos muros, os maiores carrascos da liberdade não são reacionários caricatos, e sim a esquerda iliberal hegemônica nas humanidades. Sob a máscara da “inclusão” e da “justiça social”, essa nova ortodoxia impôs um código de fé progressista, em que divergências são escorchadas como blasfêmia. A universidade, que deveria ser antídoto contra o pensamento único, abastardou-se em sua encarnação mais zelosa.

Uma academia sem dissenso não forma lideranças democráticas: fabrica inquisidores de toga acadêmica, adestrados para silenciar o adversário em vez de refutá-lo. A retórica do respeito a grupos marginalizados virou desculpa para marginalizar dissidentes. A depauperação do debate interno repercute na sociedade: onde a discordância vira ofensa, a política degenera em polarização tóxica. Ao abdicar da liberdade acadêmica, a universidade legitima o populismo que diz combater, abrindo espaço para que demagogos de direita se apresentem como paladinos da “verdade proibida”.

A degradação não foi imposta de fora para dentro. Foi construída por anos de covardia institucional e conformismo ideológico. Diretores coniventes com protestos truculentos; colegiados que chancelam cursos com uma versão única da História; professores que se calam para não perder prestígio ou verbas. A cultura do cancelamento floresce porque encontrou terreno fértil na militância disfarçada de docência e no silêncio cúmplice da administração.

Há antídotos. Universidades que adotam a neutralidade institucional – recusando-se a endossar causas políticas ou manifestos partidários – preservam maior diversidade intelectual. Experiências internacionais mostram que regras de convivência, centradas na defesa intransigente da liberdade de expressão, criam ambientes mais férteis para a ciência e mais resilientes a modismos ideológicos. No Brasil, manifestos de intelectuais que denunciam a asfixia do pluralismo são sinais tímidos, mas encorajadores, de resistência. Porém, só terão efeito se acompanhados de reformas institucionais: desde códigos de conduta que protejam vozes divergentes até currículos que ofereçam perspectivas contrastantes, em vez de catecismos disfarçados de disciplinas.

A liberdade de se expressar não é luxo nem bandeira partidária. É a quintessência da vida acadêmica. Sem ela, a universidade deixa de ser espaço de investigação crítica e se converte em megafone de dogmas; deixa de formar cidadãos esclarecidos e passa a moldar militantes biônicos – alienando todo o resto. Uma universidade que cancela palestras, silencia teses e criminaliza a divergência trai sua missão e se torna caricatura de si mesma. Ou as universidades resgatam sua vocação para o livre debate e experimentação de ideias, ou continuarão a se desmoralizar – e se desfigurar – como tribunais ideológicos. E quem perde não são só os acadêmicos – é a própria democracia brasileira.

Uma nota sobre pesquisa do Instituto Sivis, ao qual os dois textos acima se referem, publicada originalmente no jornal O Globo e republicado no site do Sivis, segue abaixo. A pesquisa “VOXIUS, Liberdade de Expressão Acadêmica, Panorama no Brasil” está disponível aqui.

Metade dos universitários evita debater temas polêmicos no ambiente acadêmico, aponta pesquisa inédita

Caio Sartori, O Globo (10/08/2025)

Levantamento indica que há mais estudantes declaradamente de esquerda nas faculdades, e alunos de centro são os que mais se ‘autocensuram’ ao falar de política

Uma ampla pesquisa feita com estudantes de universidades públicas e privadas brasileiras constatou que metade deles reluta em discutir temas controversos no ambiente acadêmico — postura registrada sobretudo entre os que se consideram de centro e não querem se expor a debates polarizados. Do total de entrevistados pelo Instituto Sivis, 47,7% dizem ter evitado abordar alguma pauta considerada “polêmica” na esfera acadêmica nos últimos 12 meses.

Feito a partir de uma amostra de 1092 alunos divididos por todas as regiões, áreas de conhecimento e outras estratificações, o estudo em parceria com a Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE) e a Future of Free Speech se debruçou ainda sobre o posicionamento ideológico dos universitários do país. A predominância é do pensamento de esquerda, adotado por 46,9%. A direita abocanha 26%, e o centro, 16,7%. Outros 10% não responderam.

Quando se cruzam os dados de posicionamento ideológico e os de resistência a emitir opiniões, a pesquisa mostra que os estudantes de centro são os mais reticentes em se manifestar sobre determinados assuntos em discussões com colegas ou professores.

— Podemos gerar algumas hipóteses, apesar das limitações causais. Pode estar relacionado ao ambiente de polarização ideológica e também de polarização afetiva muito exacerbado na sociedade. Com polarização afetiva, quero dizer a animosidade em relação a determinado grupo de oposição — aponta a analista de pesquisa do Instituto Sivis, Sara Clem.

Entre os de centro, 57,1% afirmam que se autocensuram em algum grau. Percentual superior aos registrados nos de esquerda (43,8%) ou direita (39%). Apesar de serem majoritários, os progressistas evitam com maior frequência emitir opiniões sobre temas controversos. Os de direita, portanto, estão um pouco mais à vontade para dizer o que pensam.

— O que vemos aqui é uma porcentagem significativa, ainda mais porque a universidade é o lugar em que o debate público deveria funcionar com pluralidade de ideias — afirma a pesquisadora.

A pesquisa separou 14 tópicos e os estudantes foram instados a dizer se sentiam “algum nível de conforto” ou de “relutância” em abordá-los. Os resultados dão pistas de quais são as pautas consideradas mais delicadas. “Política e eleições” está no topo, com 39% tendo algum tipo de hesitação. Na sequência, aparecem a legalização ou porte de armas (37%) e o aborto (29,7%).

Os que menos oferecem resistência à emissão de opiniões são a pandemia de Covid-19, com apenas 8,8%, debates ligados à liberdade de expressão (9,9%) e temas da disciplina em si que está sendo ministrada em sala (10,7%). Pautas relevantes ligadas a identidades, como orientação sexual, são vistas pela maioria como cômodas de abordar, com mais que o triplo (78,5%) se dizendo confortáveis do que o percentual dos relutantes (20,6%).

Se na análise geral de temas a esquerda tem mais pé atrás que a direita para se pronunciar, o cenário muda um pouco na leitura específica por política e eleições. Dentro do universo de 39% de estudantes que sentem desconforto em debater essas questões, os de centro se sobressaem de novo, e a diferença entre eles e os que estão de um dos lados do espectro se acentua.

Dos estudantes de centro, 54,7% relutam em falar sobre política e eleições, contra 43% que ficam à vontade. É o único grupo que nutre mais incômodo do que conforto para debater a pauta. Entre os de direita, o resultado é de 33,9% para os que se sentem acuados ante 65% que não se veem inibidos. A distância aumenta entre os de esquerda, com 27% a 73%.

Alguns comentários

No artigo original, que gerou a presente série sobre hegemonismo, escrevemos o seguinte:

Nas universidades o PT atua, inclusive por procuração, usando seus aliados satelizados (como o PCdoB), nas organizações estudantis (como a UNE). Mas, sobretudo nas áreas de humanas das universidades federais, o PT tem ampla hegemonia (no exato sentido em que a palavra é definida neste artigo), nos corpos docente e discente. Isso não caiu do céu. Foi construído lentamente – durante décadas seguidas – por um estamento sacerdotal (de professores) para os quais o marxismo, de profissão de fé, virou profissão mesmo para ganhar a vida (e para excluir ou cancelar os que não professavam as mesmas crenças dessa religião laica).

O sentido em que a palavra hegemonia foi empregada no artigo original é o seguinte:

Hegemonia - na acepção em que o termo é empregado aqui - não é a capacidade de mandar nas pessoas, exigindo e obtendo o cumprimento de ordens. É não precisar mandar. A perfeição é alcançada quando as pessoas pensam sob comando, não apenas quando agem sob comando; ou seja, quando as pessoas obedecem porque acham que é a coisa natural ou normal a ser feita ou assentem sem se incomodar porque se simpatizam com a entidade hegemônica. Por isso o objetivo de todo organismo hegemonista é converter extensos setores da população (no limite, toda a população) em simpatizantes do organismo, ou do seu líder – führer, duce ou condottiere.

Caberia acrescentar que a o processo de conquista de hegemonia ocorre quando uma força política (hegemonista) controla: a maioria dos movimentos corporativos, os sindicatos e as centrais; os chamados movimentos sociais e a maioria das ONGs; os movimentos feministas, racialistas e LGBTs e os movimentos ambientalistas; os movimentos artísticos e culturais (e obtêm a simpatia de atores, cantores e compositores famosos); os coletivos de advogados, procuradores e juízes; os meios de comunicação (a maioria dos jornalistas e analistas, os principais institutos de pesquisa de opinião e as agências de checagem); e, fundamentalmente, quando a força política hegemonista controla extensas áreas das universidades.

Mas como se poderia definir hegemonismo? O hegemonismo é um comportamento político antipluralista que avalia que um projeto político (em geral, redentor) só pode ser implantado se a maioria das pessoas estiverem engajadas na sua realização ou, no mínimo, concordarem com ele. Nesse sentido é um tipo de majoritarismo. No caso das universidades, esse tipo de comportamento político é de mais fácil aplicação e replicação, pois a universidade é a escola da escola: é ela que forma os professores de outros níveis de ensino que, por sua vez, repassam as matrizes do seu pensamento para todos os alunos de qualquer escola.

Além disso, há uma tradição autocrática (“estrutural”) nas universidades, que surgiram na passagem do ano 1000 para o ano 2000 como corporações medievais meritocráticas e ficaram infensas a onda pré-democrática que instalou os primeiros regimes eleitorais (1790-1848) e às ondas de democratização que vieram depois (a primeira, de 1849-1921; a segunda, de 1945-1961; e a terceira, de 1989-1999). Embora tenha sido palco de fervilhante debate democrático, a corporação em si não se democratizou. Mas este já é um outro tema.