A COP não consegue lidar com os riscos climáticos

Precisamos de um projeto climático ambicioso. Mas isso com certeza não virá da ONU

Quico Toro, Persuasion (13/11/2025)

Chegou aquela época do ano novamente: negociadores climáticos de todo o mundo estão convergindo para um local exótico — desta vez, Belém, na Amazônia brasileira — para negociar um intrincado acordo global que, na realidade, não mudará a trajetória climática do planeta.

A Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change — COP, para os habituais — transformou-se, ao longo dos anos, numa espécie de circo itinerante grotescamente inadequado ao problema que pretende abordar.

Há uma regularidade entorpecente em todo o processo. Dezenas de milhares de políticos, negociadores, ativistas, representantes de ONGs, jornalistas e parasitas de todos os tipos declaram-se chocados com o fato de as emissões globais de carbono serem ainda maiores agora do que eram quando se reuniram um ano antes. Com semblante solene, fazem promessas sinceras de fazer melhor, de realmente mudar desta vez. Um ano depois, fazem tudo de novo.

Depois de passar por esse ritual trinta vezes, você pensaria que o mundo já teria percebido que o processo COP não funciona e que torná-lo mais difícil não vai ajudar.

Mas por que não funciona? Porque se baseia em um modelo errado sobre o que determina o nível de emissões de gases de efeito estufa de um país. A COP imagina essas emissões como algo que o governo de um país pode definir, como o botão de um termostato. Mas as emissões são mais parecidas com o PIB: o resultado de um processo complexo que os políticos gostariam de controlar, mas que na realidade não controlam.

Assim como o PIB, as emissões climáticas são o resultado cumulativo de bilhões de decisões tomadas por bilhões de atores — negociadores climáticos, empresas de serviços públicos, operadores de redes elétricas, reguladores, políticos, burocratas, banqueiros, investidores, empresas e famílias — cada um dos quais precisa ponderar uma série de compensações. Essas compensações incluem a qualidade do ar e as emissões de carbono, sim, mas também a acessibilidade, a confiabilidade, a soberania, a disponibilidade de recursos naturais e o nível de prontidão tecnológica.

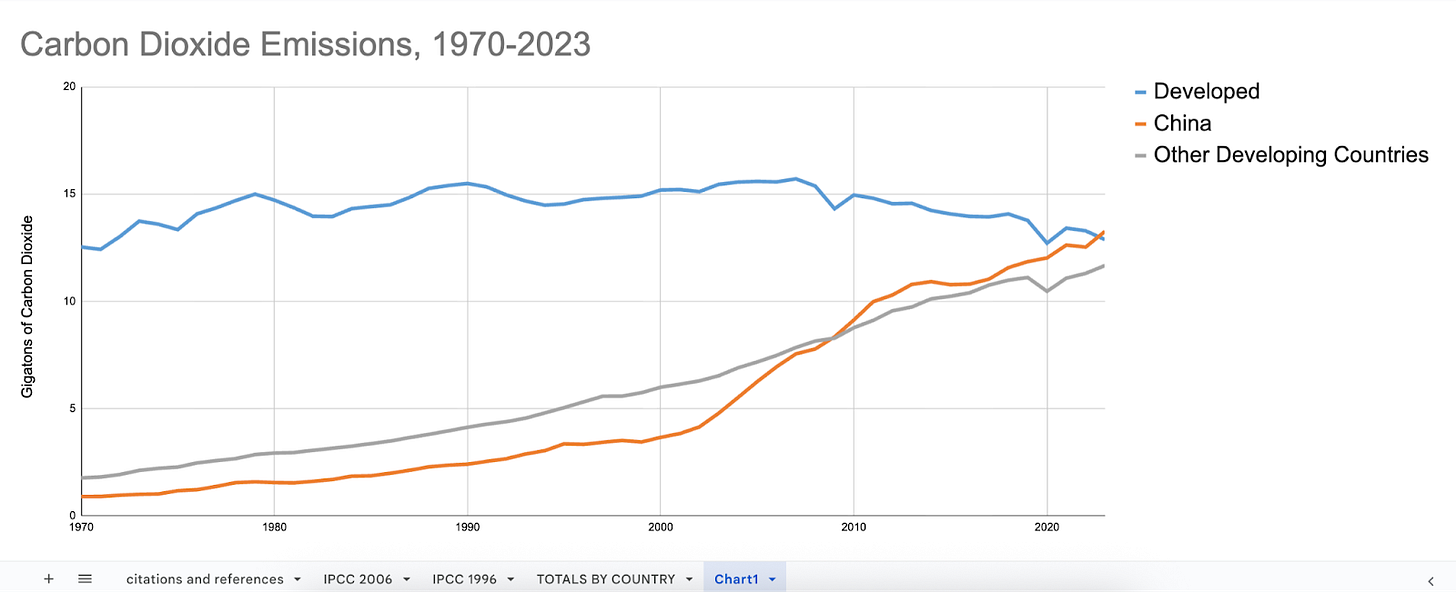

Nos países desenvolvidos, o resultado combinado dessas decisões tem sido uma queda gradual das emissões nas últimas duas décadas. Desde o pico em 2007, as emissões de CO₂ dos países desenvolvidos caíram de 15,7 gigatoneladas para 12,9 gigatoneladas em 2023. (Uma gigatonelada equivale a um bilhão de toneladas.)

Também em 2023, pela primeira vez, a China emitiu mais dióxido de carbono do que todos os países desenvolvidos juntos. Entre 1970 e 2023, as emissões chinesas cresceram de 7,6 gigatoneladas por ano para 13,3 gigatoneladas por ano, e as emissões do restante do mundo em desenvolvimento aumentaram de 7,9 para 11,7 gigatoneladas. Para cada molécula de CO₂ que os países ricos reduziram suas emissões desde 2007, os países em desenvolvimento emitiram três a mais.

Os motivos são meio óbvios. Em todo o mundo em desenvolvimento, as pessoas que se preocupam com o clima são uma pequena minoria, e a preocupação com as emissões de gases de efeito estufa não é muito relevante. Os formuladores de políticas estão sob intensa pressão para fornecer energia barata e confiável, e quando avaliam suas opções, ainda tendem a concluir que o carvão ou o petróleo são o caminho para isso.

As fontes de energia de baixo carbono — sejam elas solares, eólicas, nucleares ou geotérmicas — enfrentam obstáculos significativos para uma rápida adoção: baterias que continuam muito caras em escala de rede e exigem redes extremamente sofisticadas, altos custos de capital para energia nuclear e hidrelétrica e um número insuficiente de graduados em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) qualificados para operar qualquer uma dessas opções de alta tecnologia.

Assim, desde 2020, novas usinas termelétricas a carvão foram aprovadas ou construídas na China, Índia, Indonésia, Bangladesh, Zimbábue, Vietnã, Laos, Rússia, Cazaquistão, Turquia, África do Sul, Paquistão, Filipinas, Quirguistão e Mongólia. Em 2023, foram adicionados três gigawatts de nova geração a carvão para cada gigawatt desativado. O investimento em novas instalações de petróleo e gás ainda ultrapassa meio trilhão de dólares por ano e a expectativa é de que continue crescendo ao longo desta década.

Sim, a energia renovável está crescendo ainda mais rápido, mas, neste momento, está crescendo em paralelo com uma indústria de combustíveis fósseis ainda em expansão, e não a substituindo. E embora muitos estudos projetem que as emissões atingirão o pico na próxima década e começarão a cair em seguida, a inclinação descendente esperada após o pico é muito suave para ser considerada segura.

Nada do que acontecer em Belém esta semana mudará isso. Tentar alterar essa realidade com uma conferência da ONU é como tentar soltar um parafuso enferrujado com um macarrão cozido demais: a ferramenta errada para o trabalho.

No dia em que James Watt inventou uma máquina a vapor muito mais eficiente, em 1765 , a atmosfera da Terra continha cerca de 2.170 gigatoneladas de dióxido de carbono. (Ainda bem: sem todo esse CO₂ , a Terra teria congelado, como Marte.) Desde o século XVIII, os seres humanos adicionaram cumulativamente 1.180 gigatoneladas de CO₂ à atmosfera, elevando o estoque total de CO₂ atmosférico para cerca de 3.350 gigatoneladas.

Continuamos a adicionar o equivalente a 40 gigatoneladas por ano. Cerca de 18 delas são absorvidas por sumidouros de carbono em terra e no oceano. Assim, o estoque de dióxido de carbono na atmosfera aumenta em cerca de 22 bilhões de toneladas a cada ano.

O que isso significa para o clima é muito menos simples do que as pessoas imaginam.

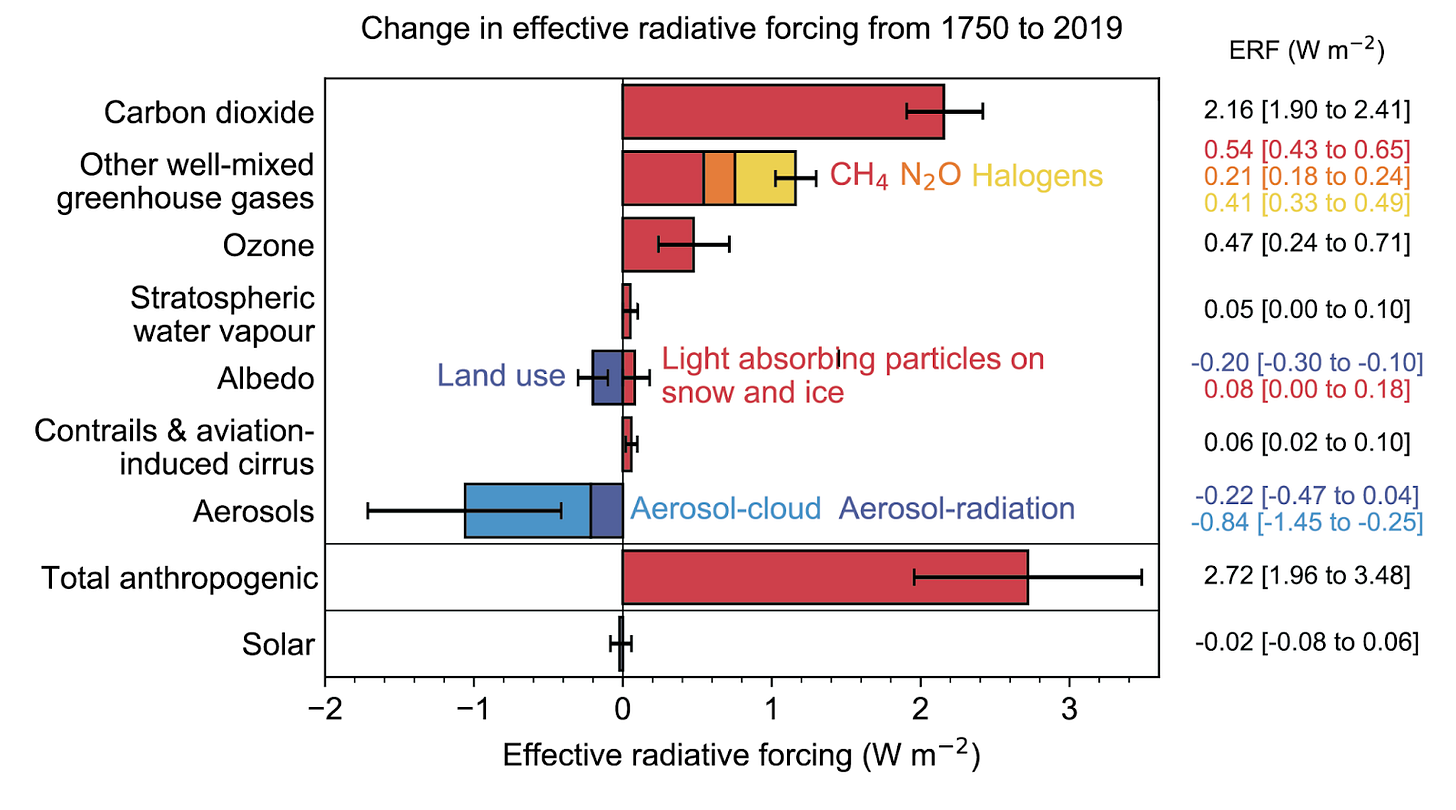

A “sensibilidade climática” — a quantidade adicional de dióxido de carbono atmosférico que corresponde ao aquecimento adicional — é um conceito notoriamente complexo. Grandes lacunas de conhecimento ainda persistem. Mudanças no uso da terra, na poeira atmosférica, no ozônio, na cobertura de neve e nuvens, na poluição do transporte marítimo e na poluição por enxofre proveniente da indústria, tudo isso impacta a quantidade de calor adicional que a atmosfera retém. Em particular, no que diz respeito a aerossóis e nuvens, as margens de erro permanecem surpreendentemente amplas.

Em resumo, não sabemos exatamente quanto mais gases de efeito estufa representarão em termos de aquecimento adicional até 2100, além do nível de 1750.

Mas se você perguntar aos cientistas que escrevem os relatórios de Avaliação Climática da ONU, as previsões deles são bem sombrias. A estimativa mediana entre eles é de 2,7 graus Celsius, com 86% prevendo um aquecimento acima de 2 graus. Cinquenta e oito por cento dos cientistas entrevistados acreditam que um mundo três graus mais quente é um cenário de 50/50.

Isso é muito ou pouco? Isso, novamente, não é tão simples.

De certa forma, é demais: mostra que estamos muito longe da meta do Acordo de Paris de 2015 de manter o aquecimento bem abaixo de dois graus Celsius. Por outro lado, não é tão ruim: há poucos anos, cientistas renomados alertavam que poderíamos estar caminhando para um aquecimento de 4, 5 ou até 6 graus até 2100. Esses cenários extremos já não parecem plausíveis.

É claro que o fato de essa faixa de aquecimento de 2,5 a 3 graus ser a mais aceita não a torna correta. Alguns cientistas renomados acreditam que o consenso do IPCC está subestimando gravemente a sensibilidade climática. O ex-cientista da NASA, James Hansen, talvez o mais conhecido cientista climático de todos, liderou uma equipe de 18 autores que argumentou de forma convincente que os impactos das nuvens e dos aerossóis significam que enfrentaremos um aquecimento substancialmente maior do que o sugerido pelos modelos do IPCC. Seu artigo histórico de 2023, Aquecimento global em curso, argumenta que os efeitos dos aerossóis e das nuvens estarão mais próximos do lado negativo das margens de erro, levando a um aquecimento substancialmente mais rápido. Essa não é a visão majoritária, mas as pessoas que a defendem estão longe de serem excêntricas.

Assim, a sensibilidade climática é uma grande fonte de incerteza. E não é a única.

Mesmo que concordássemos que estamos caminhando para um mundo três graus mais quente, ainda assim teríamos apenas uma vaga ideia do que isso significa exatamente para as pessoas. Como diz o velho clichê climatológico, “ninguém vive na média global” — o que realmente importa é como uma atmosfera mais energética interage com as condições que as pessoas de fato enfrentam. O que isso significa para enchentes? Para secas? Para temperaturas extremas? Para a elevação do nível do mar? Para tempestades?

A ciência se debate com essas questões. Execute a mesma simulação com três graus a mais de temperatura dez mil vezes e você obterá dez mil futuros diferentes — alguns bastante toleráveis, muitos bastante ruins, alguns verdadeiramente horríveis. Ajuste seus parâmetros, mesmo que ligeiramente, e os resultados mudam novamente.

Um mundo três graus mais quente pode acabar de vez com o gelo marinho do Ártico no verão, o que, segundo modelos, desestabilizaria os padrões de chuva em todo o hemisfério norte, levando a temperaturas extremas muito mais frequentes, tanto quentes quanto frias. Ou talvez não. Pode causar um colapso na produtividade agrícola no Sahel. Ou talvez não. Pode levar as correntes oceânicas quentes que mantêm a Europa habitável no inverno a um declínio irreversível. Ou talvez não.

Quando se trata de pontos de inflexão realmente críticos, somos quase tão ignorantes. Não se espera que um aumento de três graus na temperatura mundial até 2100 cause o degelo rápido o suficiente do permafrost da Sibéria para liberar uma explosão de metano que acelere drasticamente o aquecimento global. Mas não podemos descartar essa possibilidade. Provavelmente não levará a camada de gelo da Antártida Ocidental a uma espiral descendente que eleve o nível do mar em até dez metros nos próximos séculos. Mas pode acontecer.

Bill Gates afirma que as mudanças climáticas não levarão à extinção da humanidade. Ele provavelmente está certo. A maioria das simulações de modelos climáticos mostra um mundo três graus mais quente, onde a maioria dos lugares enfrenta problemas administráveis. Mas riscos extremos pairam sobre toda essa linha de pensamento como uma espada de Dâmocles. Porque cada vez que você executa o modelo, obtém uma resposta diferente.

E no mundo real, só temos uma chance de realizar o experimento.

Em uma medida muito maior do que geralmente se reconhece, portanto, estamos navegando às cegas. “Incerteza profunda” é o termo aplicável: a desconexão exasperante entre o que a ciência pode nos dizer e o que precisamos saber.

O que as pessoas querem saber é o que podem esperar nos lugares onde vivem. Tudo o que a ciência pode oferecer é uma função de probabilidade que aponta para graus maiores ou menores de risco. Os formuladores de políticas querem saber qual o retorno que podem esperar do investimento climático dos contribuintes. Tudo o que a ciência pode oferecer é um encolher de ombros categórico.

O que sabemos é que cada tonelada de gás de efeito estufa que adicionamos à atmosfera influencia ainda mais essa função de probabilidade, aproximando-nos de resultados piores — e, globalmente, continuamos emitindo cada vez mais a cada ano. Não podemos afirmar com certeza qual a probabilidade de uma catástrofe ocorrer, mas podemos dizer que quanto mais emitimos, mais assustadores se tornam os riscos.

É por isso que praticamente todos os cientistas atmosféricos ficam desesperados ao observar a trajetória em que estamos: não porque saibam que estamos condenados, mas porque podemos estar condenados, e quanto mais demorarmos para descarbonizar, piores serão as nossas chances.

Para além das discussões partidárias acaloradas, para além do catastrofismo e do negacionismo tanto da esquerda quanto da direita, estamos conduzindo um vasto experimento descontrolado em química atmosférica, cujos resultados só podemos conjecturar. Nosso esforço global para conter a ameaça — a UN Framework Convention on Climate Change — claramente não funciona, mas, devido ao alto custo investido, os líderes mundiais se recusam a reconhecer esse fracasso.

Enquanto a COPworld se afunda na negação, um pequeno, mas influente grupo de pensadores climáticos está analisando com atenção as opções reais que temos. Pensando além dos limites da COP, eles estão incentivando uma conversa a partir de princípios fundamentais sobre o que realmente podemos fazer em um mundo onde o risco é tão difícil de mensurar.

Uma perspectiva intrigante envolve proteger a Terra de parte da energia solar dispersando partículas refletoras na estratosfera. Do ponto de vista científico, provavelmente funcionaria, pelo menos como uma medida paliativa para ganhar tempo enquanto descobrimos como realmente descarbonizar o planeta.

Pessoalmente, estou ambivalente: o problema não é tanto a termodinâmica, mas sim a geopolítica. O processo da ONU, já fragilizado e prestes a fracassar mais uma vez em Belém, não está em condições de inaugurar um admirável mundo novo da geoengenharia. E se algum país agisse sozinho, poderia desestabilizar as relações internacionais com consequências imprevisíveis. No mínimo, as maiores potências mundiais (China, Estados Unidos, Rússia, União Europeia, Índia e Brasil, por exemplo) precisariam chegar a algum tipo de acordo para apoiar a Gestão da Radiação Solar. Não vejo esses atores concordando com nada, muito menos com algo tão ambicioso quanto isso.

Devemos ampliar nosso alcance tecnológico, explorando uma gama de ideias promissoras para mitigar os impactos das mudanças climáticas. Estabilizar o gelo do Ártico precisa ser uma prioridade: os modelos tendem a mostrar o clima entrando em colapso quando o gelo marinho de verão desaparece. Planos de engenharia para proteger a camada de gelo da Antártica Ocidental do colapso podem parecer “fora da realidade”, mas quando se compreende as potenciais consequências da inação, o que realmente é “fora da realidade” é não fazer nada. Clarear as nuvens marinhas pode proteger alguns dos nossos ecossistemas mais sensíveis. E muito mais pesquisa é necessária para viabilizar a produção em massa de reatores nucleares de próxima geração.

O que faria a maior diferença, no entanto, seria um esforço semelhante ao Projeto Manhattan para desenvolver tecnologias capazes de remover dióxido de carbono da atmosfera em escala de gigatoneladas. Estimular a fotossíntese oceânica, ajudando os microrganismos marinhos que capturam dióxido de carbono a prosperarem, é, a meu ver, nossa melhor chance de alcançar esse objetivo de forma escalável, de baixo custo e ecologicamente correta. É por isso que dedico a maior parte do meu tempo ao estudo do carbono do fitoplâncton: é o projeto ambicioso de maior impacto e menor risco no horizonte.

Existem outras áreas que deveríamos estar investigando, mas não estamos. A Janela de Overton climática permaneceu rigidamente limitada a um conjunto de resultados de descarbonização que faziam sentido na década de 1990, mas que não fazem sentido algum diante da situação atual. Os tecnólogos determinados a explorar soluções ambiciosas a partir de princípios fundamentais foram excluídos do debate climático.

Se você se importa com o clima, esqueça a COP. Apoie-os.

Quico Toro é editor colaborador da Persuasion , fundador do Caracas Chronicles, diretor de Reparação Climática do Instituto do Antropoceno e escreve o blog One Percent Brighter no Substack.

Para mim, a conta é simples: redução drástica de consumo. Mas isso é um choque frontal em relação aos interesses das grandes multinacionais e os governos a elas subordinados.