Para adotar um referencial democrático

PARA ADOTAR UM REFERENCIAL DEMOCRÁTICO

O básico que todos deveríamos saber sobre democracia

Sem referencial teórico para a análise não há análise. O que está acontecendo hoje é que, por falta de referencial democrático, quase não há mais análise democrática. Então as análises são sempre capturadas pela polarização e viram torcidas disfarçadas, narrativas enviezadas que refletem uma luta política degenerada como continuação da guerra por outros meios. É o que vemos diariamente em artigos de jornais e revistas, posts em blogs e mídias sociais, canais do Youtube e, sobretudo, comentários de TV. Todo mundo realmente perdido, mas enviezando suas abordagens para empurrar goela abaixo do público suas preferências. Pode-se dizer que as análises veiculadas pelo chamado jornalismo desapareceram. Aliás, o próprio jornalismo - tal como o conhecíamos - está desaparecendo. No limite isso pode levar não apenas ao fim da análise (democrática) e do jornalismo (democrático), mas da própria política (democrática).

INTRODUÇÃO

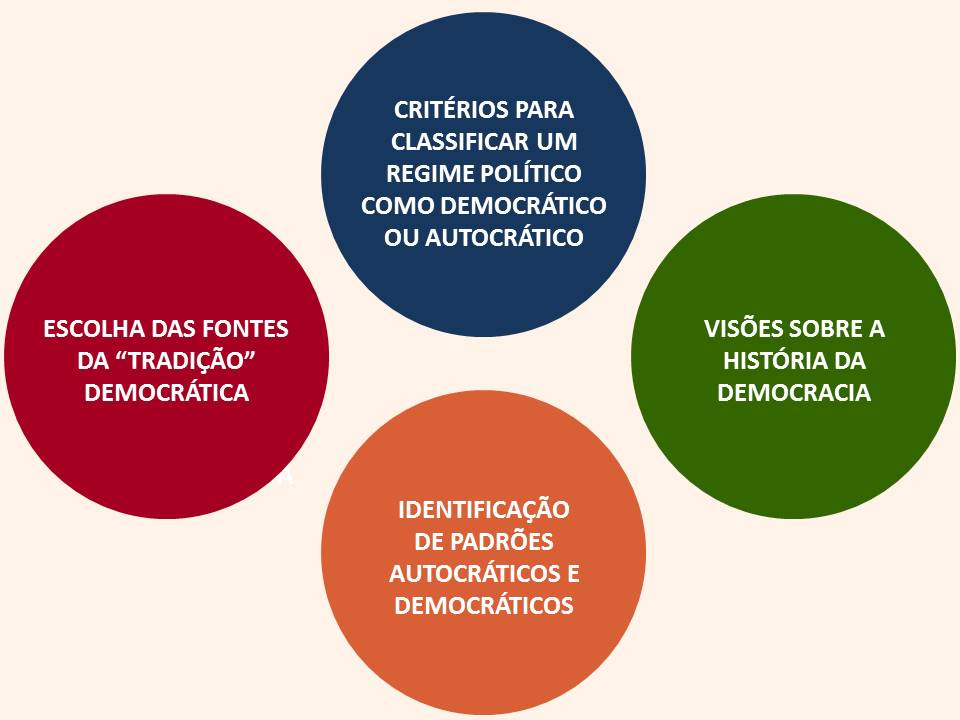

Qualquer ator político que queira ser democrata precisa adotar um referencial democrático. Vamos considerar aqui que um referencial democrático tem quatro principais componentes:

I - Definições básicas sobre critérios para classificar um regime político como democrático (ou autocrático).

II - Visões sobre a história da democracia.

III - Escolha das fontes ou da bibliografia da “tradição” democrática.

IV - Identificação de padrões autocráticos (e democráticos) (1).

I - DEFINIÇÕES DEMOCRÁTICAS

1 - Em primeiro lugar é necessário deixar claro o que entendemos por democracia (2).

2 - Em segundo lugar é preciso apresentar quais as classificações que adotamos dos regimes políticos no mundo (3).

3 - Em terceiro lugar, à luz das classificações adotadas, descrever qual a situação do mundo atual do ponto de vista da democracia.

4 - Em quinto lugar, diagnosticar quais são as ameaças à democracia que existem no mundo atual (examinando os comportamentos políticos iliberais como os populismos ou antipluralismos).

II - VISÕES DEMOCRÁTICAS

Um referencial democrático pressupõe visões:

1 - De como a democracia surgiu pela primeira vez entre os antigos atenienses (e como essa primeira democracia desapareceu).

2 - De como a democracia ressurgiu (ou foi reinventada pelos modernos).

3 - De como as democracias se expandiram (avançaram ou retrocederam ao longo da história, ou seja, quais foram das ondas de democratização e de autocratização que se alternaram).

4 - De como as democracias morrem (ou são mortas).

5 - De quais são as condições para a democracia nascer (ou renascer).

III - BIBLIOGRAFIA DEMOCRÁTICA

Um referencial democrático implica também uma escolha de quais são os principais autores que devemos tomar como referências. Dependendo dos autores que escolhermos teremos uma visão da democracia.

Por exemplo, se escolhermos Marx e os marxistas, a democracia ateniense não foi uma verdadeira democracia porque as mulheres, os escravos e os estrangeiros não podiam participar. Se escolhermos, porém, Hannah Arendt, a coisa toda muda completamente de figura.

Se escolhermos Clístenes, Efialtes, Péricles, Aspásia, Protágoras e alguns dos sofistas, que praticamente não deixaram nada escrito, mas por meio das menções ou relatos de teatrólogos, poetas e historiadores da época (como Ésquilo, Eurípedes, Heródoto e Tucídides) teremos uma visão da primeira democracia. Se ignorarmos todos esses não teremos uma visão do surgimento da democracia.

Se escolhermos Althusius, Spinoza, Locke, Montesquieu, Costant, Rousseau, Jefferson e os Federalistas, Paine, Tocqueville, Mill, Dewey, Popper, Arendt, Berlin, Dahl, Lefort, Bobbio, Havel, Castoriadis, Jacobs, Maturana, Dahrendof, Rawls, Linz, Huntington e Sen teremos uma visão da segunda democracia e de seus principais problemas. Se excluirmos a maioria desses autores da “tradição” democrática moderna, não teremos uma visão da segunda democracia (nem, inclusive, da primeira).

Se escolhermos (para citar só alguns dos contemporâneos, em ordem alfabética): Applelbaum, Bermeo, Carothers, Coppedge, Diamond, Foa, Galston, Horowitz, Inglehart, Krauze, Lindberg, Lipset, Mounk, Naim, Plattner, Putnam, Runciman, Snyder, Tannenberg, Teorell e Welzel, teremos uma visão das ameaças atuais à democracia. Se excluirmos a maioria desses autores não teremos uma boa visão das ameaças contemporâneas à democracia.

IV - RECONHECIMENTO DE PADRÕES AUTOCRÁTICOS

Por último, como a democracia é, “geneticamente”, um processo de desconstituição de autocracia, um referencial democrático deve fornecer os elementos para o reconhecimento de padrões autocráticos e para o conhecimento dos mecanismos de sua replicação em outras regiões tempo. Esses padrões estão presentes, em estado puro (ou quase):

a) nos totalitarismos e autoritarismos exacerbados dos séculos 20 e 21 (como o nazismo e o stalinismo, mas também todos os fascismos, o regime de Pol Pot no Cambodja, a China maoista e o regime centralizado de Xi Jinping e a Coreia no Norte sob a dinastia Kim);

b) nas matrizes hierárquico-autocráticas a partir das quais foram urdidos organismos malignos à democracia, como a Krypteia espartana, a SS nazista, a KGB (e seus antecessores: a Cheka, o GPU/OGPU, o NKVD, o NKGB, o MG) e a FSB, a Irmandade Muçulmana, a IRGC - Corpo de Guardas da Revolução Islâmica);

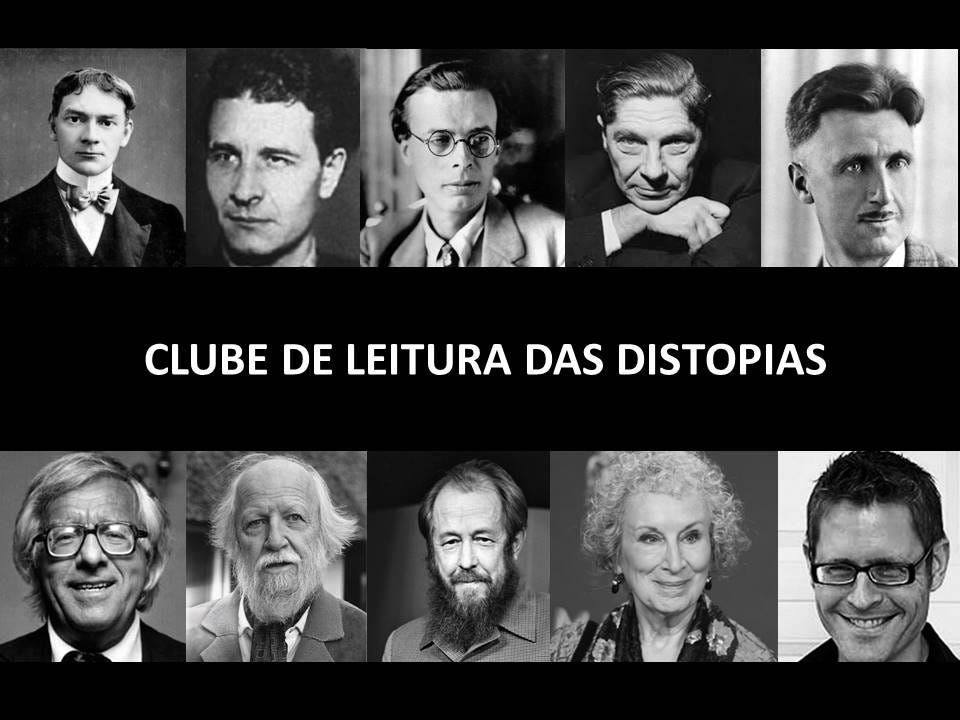

c) nas distopias ou ficções cognatas (como as de Jerome, Zamyatin, Huxley, Koestler, Orwell, Bradbury, Golding, Soljenítsin, Atwood, Wallace etc.) e nos grandes universos ficcionais (como os construídos por Asimov, Herbert e Dick).

COMO COMEÇAR

Nossa experiência indica que, do ponto de vista pedagógico, é melhor começar pelo fim: pela leitura e exploração das distopias, pelas razões expostas a seguir.

As dificuldades de aprendizagem da democracia não têm nada a ver com falta de inteligência (ou de consciência). A conversão à democracia está um andar abaixo: os receptores não estão no solo e sim no subsolo das consciências onde remanescem matrizes míticas, sacerdotais, hierárquicas e autocráticas fundantes do tipo de civilização em que vivemos há cinco ou seis milênios. Mesmo que tenha lido ou ouvido tudo que foi escrito ou dito sobre democracia, uma pessoa continuará “sub-pensando”, para citar alguns exemplos, que o ser humano é inerentemente (ou por natureza) competitivo, que o comportamento coletivo pode ser compreendido a partir do comportamento dos indivíduos, que nada pode ser organizado sem hierarquia, que sempre serão necessários líderes destacados para viabilizar qualquer ação coletiva etc. Só a interação recorrente, a conversação continuada de uma comunidade política sobre democracia, pode encontrar (por insistência, até por tentativa e erro – ou comportamento aleatório) esses receptores e, entrando nessa região escura que subjaz na mente coletiva ou na cultura que se replica automaticamente no tipo de civilização em que vivemos, alterar essas matrizes. Essas matrizes, que geram padrões autocráticos, pertencem ao modo de vida patriarcal e é por isso que se pode dizer, como fez Humberto Maturana (1993), em “Amar e brincar”, que a democracia foi uma brecha aberta no muro da cultura patriarcal que, entretanto, continua se replicando agora, milênios após o seu surgimento (4).

Ninguém nasce democrata, se torna. A conversão à democracia começa com uma emoção. Alguém se torna democrata, em primeiro lugar, não por um esforço intelectual e sim por uma inconformidade (e uma insuportabilidade) com o emocionar hierárquico e autocrático. Se torna democrata – no sentido forte do conceito de democracia, como processo de desconstituição de autocracia e no sentido amplo desse conceito, da democracia como modo-de-vida e não apenas como modo político de administração do Estado – quando passa a resistir a padrões autocráticos, quer dizer, a um modo de interagir com o mundo que reproduz a cultura patriarcal (lato sensu), ou seja, a que replica matrizes míticas, sacerdotais, hierárquicas e autocráticas.

Em suma, na base da conversão à democracia há um emocionar de insuportabilidade com a tirania que é mais difícil de comover quem não viveu sob um regime autoritário. A leitura das distopias tem mais chances de evocar essas emoções do que o estudo de textos teóricos sobre a democracia.

CLUBE DE LEITURA DAS DISTOPIAS

A propósito, estamos abrindo inscrições para um Clube de Leitura das Distopias. Esse clube vai usar o NEXOS IA, um Agente de Inteligência Artificial especialmente construído e treinado para identificar padrões autocráticos nas distopias. Para saber mais clique neste link.

Notas

(1) As considerações feitas neste artigo tomaram por base dois livros já publicados: Como as democracias nascem (2023), de minha autoria, e As comunidades democráticas do futuro estão voltando (2025) - este último escrito em colaboração com os interagentes da comunidade política democrática chamada Casas da Democracia.

(2) O que entendemos por democracia? Há um razoável consenso (entre os democratas liberais) sobre quais são os critérios que se aplicam à democracia como regime político ou modo político de administração do Estado, no caso atual, do Estado-nação moderno. Pode-se listar dez critérios para caracterizar um regime democrático em sua plenitude (liberal): 1 - Liberdade de associação, liberdade de expressão e liberdade de imprensa (existência de fontes alternativas de informação). 2 - Proteção dos direitos individuais e das minorias contra a tirania do Estado e a tirania da maioria (recusa ao majoritarismo e ao hegemonismo). 3 - Eleições limpas e periódicas, sufrágio universal, governos e parlamentos eleitos. 4 - Rotatividade ou alternância no governo (não apenas de pessoas, mas também de partidos ou forças políticas). 5 - Cultura política pluralista, oposições políticas democráticas reconhecidas e valorizadas como players legítimos e fundamentais para o bom funcionamento do regime. 6 - Publicidade ou transparência nos atos do governo (capaz de ensejar uma efetiva accountability). 7 - Instituições estáveis, equilíbrio entre os poderes e sistemas atuantes e efetivos de freios e contrapesos. 8 - Império da lei e judiciário independente (e autocontido em suas atribuições). 9 - Forças armadas subordinadas ao poder civil. 10 – A sociedade controla o governo e não o contrário (a qualidade da democracia é medida pelos limites e condicionamentos impostos pela sociedade às instituições do Estado - o que pressupõe recusa ao estatismo).

(3) Classificações de regimes políticos. Classificar regimes políticos para saber se são democráticos ou autocráticos - e em que grau são democráticos ou democratizantes ou autocráticos ou autocratizantes - é um grande problema da chamada ciência política. Entre os três institutos mais reconhecidos internacionalmente, que monitoram os regimes políticos no mundo, estão a Freedom House, a The Economist Intelligence Unit e o V-Dem (Universidade de Gotemburgo). Os indicadores adotados por essas três instituições devem ser conhecidos, considerando-se que toda classificação é imperfeita e, em alguma medida, arbitrária. Mas quando há uma convergência entre diferentes classificações, isso pode ser um sinal de que as descrições se aproximam da realidade.

(4) O patriarcado não vai desaparecer. Tudo que foi começado passa a existir. Hannah Arendt (c. 1950), nos seus escritos póstumos sobre O que é política?, percebeu que “a palavra archein tanto significa começar como dominar. É evidente – escreve ela – que esse duplo significado indica que originalmente era chamado de guia aquele que começava uma coisa, procurava companheiros a fim de poder levá-la a cabo; e esse levar a cabo e levar-ao-fim-a-coisa-começada era o significado original da palavra para agir, prattein”. A mesma Arendt (1951), em Origens do totalitarismo, escreveu que “a crise do nosso tempo e a sua principal experiência deram origem a uma forma inteiramente nova de governo que, como potencialidade e como risco sempre presente, tende infelizmente a ficar conosco de agora em diante, como ficaram, a despeito de derrotas passageiras, outras formas de governo surgidas em diferentes momentos históricos e baseadas em experiências fundamentais — monarquias, repúblicas, tiranias, ditaduras e despotismos”. Uma avaliação profética. A de que o totalitarismo (que ela então examinava), como forma inteiramente nova de governo e como risco sempre presente, tende a ficar conosco. Mesmo depois da derrocada dos governos totalitários, eles estarão presentes nos autoritarismos que surgirem – seja qual for a sua forma. Uma vez experimentado por um número suficiente de seres humanos, um modo-de-vida pode tornar-se um padrão que se replica, inspirando agires (comportamentos) conexos em outras regiões do tempo. É por isso que não podemos nos livrar da influência dos totalitarismos e, em termos mais gerais, de padrões míticos, sacerdotais e hierárquicos que estão presentes em qualquer autocracia. É por isso que os fundamentos da civilização patriarcal jamais vão desaparecer. Quando as condições ambientais – ou as configurações do campo interativo da convivência social – permitirem, a coisa toda volta, ainda que sob outras formas. As raízes ancestrais da tirania, percebidas há mais de 5 milênios no Estado-Templo-Palácio mesopotâmico, estão presentes no tribalismo patriarcalista dório (que invadiu e contaminou Esparta, Creta e Siracusa), nos totalitarismos do século 20 e nos populismos do século 21. E vão continuar por aí, nos séculos 22, 23 e além – desde que existam padrões mais centralizados do que distribuídos de organização condicionando (e sendo condicionados por) modos mais autocráticos do que democráticos de regulação de conflitos (ou seja, guerra). Essa é a hipótese básica de uma teoria (ainda a ser construída) de reconhecimento de padrões autocráticos. Todavia, o que realmente se replica? O que se replica são caminhos sulcados no espaço-tempo dos fluxos, modos recorrentes de interagir, de ver e de interpretar, comportamentos compatíveis com ideias míticas, sacerdotais e hierárquicas, que conformam padrões autocráticos. Clique aqui para saber mais.